Quando nella vita accadono eventi imprevisti, complicazioni inaspettate, che contraddicono le nostre più naturali aspettative, dopo una prima fase, del tutto comprensibile, di rabbia, frustrazione, o semplicemente difficoltà a tenere insieme le cose, il nostro cuore cerca spontaneamente una strada per comprendere, integrare e attraversare queste situazioni. Si tratta di una strada in salita, ma sempre possibile da percorrere, non da soli ma in cordata.

Come, ad esempio, è accaduto per Marco e Nadia che, sposatisi giovanissimi e con tante speranze nel cuore, hanno avuto un figlio nato prematuro e con buone probabilità di rimanere invalido. Che fare? Come affrontare situazioni così difficili? Dopo un primo periodo di dolore e affaticamento, aggravato dalle famiglie di origine che avrebbero voluto far visita al piccolo ma non potevano, Nadia e Marco hanno saputo affrontare quella salita, passo dopo passo, senza disperare e ora, Tommaso, loro figlio si è laureato, sposato e ha una vita normale.

Ora Nadia e Marco, ormai grandi, sanno proiettare uno sguardo nuovo e più ampio sulla loro vita, con una luce consolante e piena anche su quel periodo così faticoso ed in salita, che hanno dovuto affrontare ma che ora costituisce come una ferita che è diventata perla preziosa, dono di vita e testimonianza anche per altri.

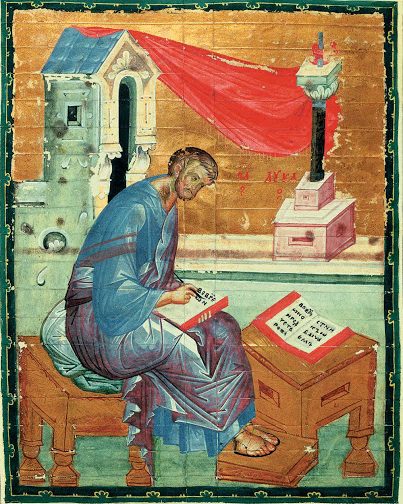

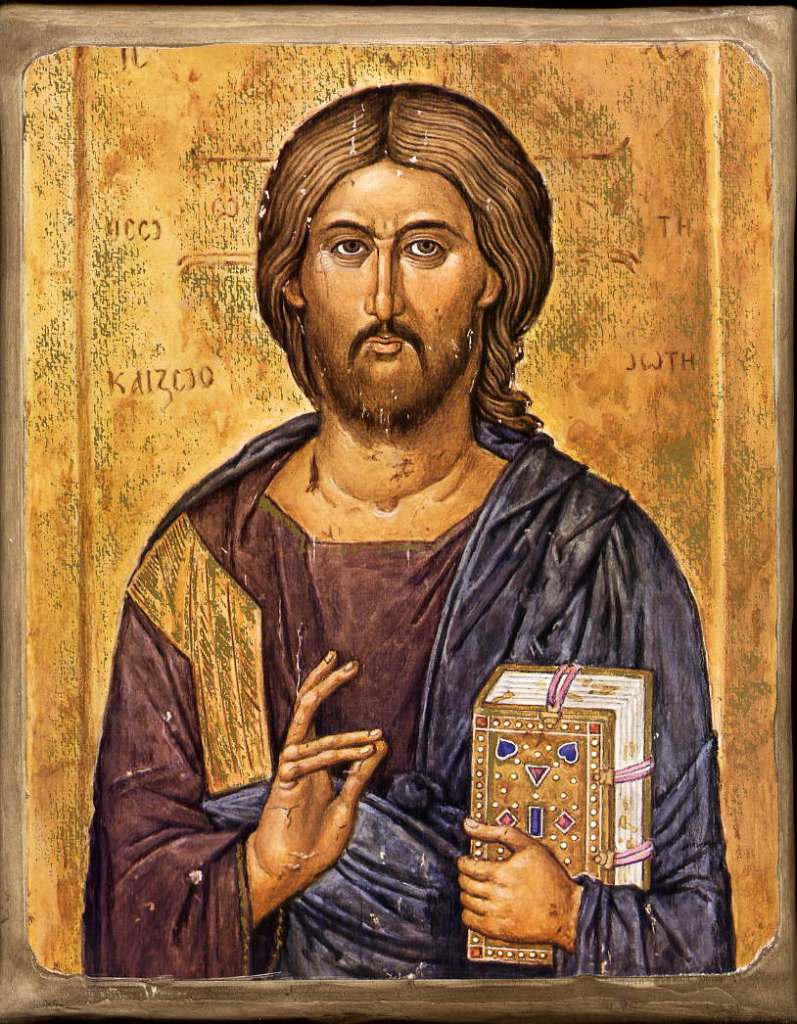

Questo accade anche a Giuseppe nel vangelo che abbiamo ascoltato. All’inizio, di fronte alla contraddizione in cui si trova, estremamente imbarazzante, della sua promessa sposa già in cinta, si interroga con angoscia sulla migliore soluzione per uscire da quella situazione, senza far del male a lei e al contempo rispettando in qualche modo le esigenze della Legge. La sua giustizia si vede qui, nel fatto che Giuseppe non si limita ad eseguire la Legge in modo formale e insensibile, ma cerca una forma che salvaguardi la vita e il futuro di Maria, che poteva anche essere incolpevole di quella gravidanza. Certo, il suo sogno di costruire un futuro con Maria era ormai infranto, contraddetto…eppure…ecco un sogno è in grado di riaprire il desiderio di Giuseppe, in una direzione rinnovata, vincendo tutte le sue paure e spalancando allo stesso tempo un panorama vertiginoso. Il bambino è un dono di Dio e viene dallo Spirito Santo…egli salverà il suo popolo dai suoi peccati…lo chiamerai Gesù.

Fidandosi di questo sogno, che nasce dai suoi desideri più profondi, Giuseppe non ha paura di lasciarsi guidare e, attraversando la contraddizione, guadagna un punto di vista più ampio, più grande, più vero, capace di ricomprendere e rileggere anche la complessità, l’intrico, l’apparente contraddizione della vita. È il punto di vista di Dio e del compimento della Sua Parola: “la vergine concepirà e partorirà un figlio e a lui sarà dato il nome di Emmanuele…”

Giuseppe non ha paura di lasciarsi guidare dal sogno. Nella prima lettura, invece, Acaz ha paura e si chiude nelle sue alleanze securitarie, quelle con i potenti vicini Assiri, fingendo di non volere segni per non tentare Dio. In realtà il suo cuore è lontano dal credere e fidarsi di Dio e cerca rassicurazioni più “concrete”, secondo il suo punto di vista.

A Natale ormai alle porte siamo invitati a prendere una decisione sul punto di vista da adottare di fronte alla realtà: vogliamo la sicurezza concreta e la certezza che viene dai nostri calcoli di bottega, dal nostro buon senso dal corto respiro? Oppure cerchiamo davvero un punto di vista più alto, che non proviene da noi ma da Dio, e che si accorda meravigliosamente bene con quell’insondabile desiderio e stupore profondo che abitano il nostro cuore?